在数字化转型浪潮中,企业数据集成始终是绕不开的核心命题。ERP(企业资源计划)系统沉淀着采购、生产、财务等核心交易数据,CRM(客户关系管理)系统存储着客户画像与销售线索,数据仓库则汇聚着历史数据用于战略分析。但传统集成方式下,三者如同孤岛 ——ERP 的结构化数据与 CRM 的半结构化客户笔记格式冲突,数据仓库的批量同步机制难以匹配 ERP 的实时交易频率,接口开发需针对不同系统重复编码,每年维护成本占 IT 预算的 35% 以上。而 Model Context Protocol(MCP)协议的出现,正以标准化的上下文传递机制,成为打通三者的技术中枢。

![图片[1]-MCP 协议:打通 ERP/CRM/ 数据仓库的企业数据集成中枢](https://sorry.chaofanaigc.com/wp-content/uploads/2025/07/899dd7de6fba69981a9c5fb2ca0f4150-1024x576.jpeg)

一、MCP 协议的技术架构:从适配到协同的分层设计

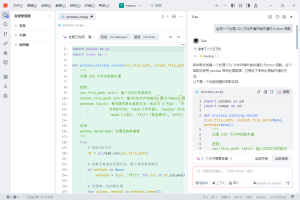

MCP 协议实现跨系统集成的核心在于三层架构的协同运作。最底层的接口适配层采用插件化设计,针对 ERP(如 SAP S/4HANA)的 IDOC 接口、CRM(如 Salesforce)的 REST API、数据仓库(如 Snowflake)的 JDBC 协议开发专用适配器,通过统一的抽象接口屏蔽底层协议差异。例如,当 ERP 产生新的采购订单时,适配器会自动将 IDOC 格式的交易数据转换为 MCP 标准的 JSON-LD 格式,其中包含订单编号、供应商 ID 等核心字段的语义标签。

中间层的数据转换引擎是协议的 “翻译官”,基于 RDF(资源描述框架)实现跨系统数据语义对齐。对于 CRM 系统中的 “客户等级” 字段(如 “VIP”“普通”)与 ERP 中的 “客户信用评级”(如 “A 级”“B 级”),引擎会通过预定义的映射规则建立关联,并结合企业知识库动态修正偏差 —— 当检测到某 “VIP 客户” 在 ERP 中信用评级为 “B 级” 时,会自动触发异常预警,提示数据校验。

最上层的上下文协同层则负责维护数据流转的时序与权限。通过分布式事务日志(如基于 Apache Pulsar)记录数据在三系统间的传递轨迹,确保 “CRM 创建销售订单→ERP 生成发货单→数据仓库更新销售报表” 的全链路一致性。同时,基于 RBAC 模型的权限矩阵,严格控制不同角色的数据访问范围 —— 销售团队可查看 CRM 客户数据与 ERP 发货进度,但无权修改数据仓库的历史报表。

二、分系统接入实现:技术细节与场景落地

(1)ERP 系统:实时交易数据的标准化输出

ERP 系统的核心诉求是确保交易数据的实时性与准确性。MCP 协议通过CDC(变更数据捕获)技术监听 ERP 数据库的 binlog 日志,当采购订单状态从 “待审批” 变为 “已确认” 时,无需侵入 ERP 业务代码,即可实时捕获变更并生成 MCP 事件。对于 SAP 等封闭系统,适配器会解析其专用的 ALE(应用链接启用)消息,提取物料编号、数量、交货期等关键字段,通过 MCP 的 “事务上下文” 字段标记数据来源、时间戳与校验哈希,确保下游系统可追溯数据真实性。

某制造业企业通过 MCP 接入 ERP 后,生产计划部门能在 10 秒内获取 CRM 新订单数据,较传统 ETL 同步的 2 小时延迟提升了 720 倍,原材料库存周转率提高 18%。

(2)CRM 系统:客户数据的语义化整合

CRM 系统的挑战在于非结构化数据的处理,如销售笔记、客户通话记录等。MCP 协议通过多模态数据转换模块,将语音转写的文本、Excel 格式的客户清单统一转换为带语义标签的结构化数据。例如,销售在 CRM 中录入的 “客户对产品 A 的价格敏感,竞品 B 报价低 5%”,会被解析为 “客户关注点:价格;竞品信息:B,价差 – 5%” 等标准化字段,并自动关联至 ERP 中该客户的历史订单价格数据。

更关键的是,MCP 支持动态上下文扩展。当 CRM 系统新增 “客户社交媒体偏好” 字段时,无需重构接口,只需在协议中添加新的语义标签,即可自动同步至数据仓库,大幅降低系统迭代的适配成本。

(3)数据仓库:历史与实时数据的融合计算

数据仓库需要同时接收 ERP 的实时交易流与 CRM 的增量客户数据,并进行汇总分析。MCP 协议通过流批一体化适配器解决时序冲突:对于实时数据(如 ERP 的实时库存),采用 Kafka 流处理通道,确保毫秒级延迟;对于批量数据(如 CRM 的月度客户分析),则通过定时任务触发批处理接口。

在数据仓库侧,MCP 协议的元数据管理模块会自动生成数据血缘图谱,清晰展示 “CRM 客户投诉→ERP 产品退货→数据仓库质量分析报表” 的全链路关联。某零售企业借助此功能,成功定位到 “高投诉客户集中在某批次产品” 的隐藏关联,挽回了 300 万元潜在损失。

三、核心优势:从 “集成” 到 “协同” 的质变

相较于传统的 ESB(企业服务总线)或 API 网关,MCP 协议的突破在于三点:一是语义理解能力,通过知识图谱解决数据 “同词异义” 或 “异词同义” 问题;二是轻量化部署,无需替换现有系统,仅通过适配器与中间件实现接入,平均部署周期从 3 个月缩短至 2 周;三是AI 协同潜力,标准化的上下文格式可直接作为大模型的输入,例如让 AI 根据 MCP 流转的 ERP 库存数据与 CRM 客户需求,自动生成补货建议。

据 Gartner 测算,采用 MCP 类协议的企业,数据集成成本降低 40%,数据决策响应速度提升 3 倍。当 ERP 的供应链数据、CRM 的客户需求与数据仓库的历史趋势通过 MCP 形成闭环,企业才算真正拥有了 “数据驱动” 的技术根基。

未来,随着 MCP 协议生态的完善,其可能进一步扩展至物联网设备、OA 系统等更多数据源,最终构建起覆盖企业全场景的数据协同网络。对于企业而言,接入 MCP 协议不仅是技术升级,更是从 “数据孤岛” 向 “数据中枢” 的战略转型。

暂无评论内容